生活支援技術

問題80

高齢者に配慮した居室環境に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 夏は高齢者が発汗してから冷房を使用する。

2 暖房を使用するときは除湿機を併用する。

3 冷房を使用するときは換気を控える。

4 温度は介護福祉職の感覚で調整する。

5 冬はトイレの温度を居室の温度に近づける。

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

問題80(解答と解説)

高齢者に配慮した居室環境に関する問題です。

答えは、「5」です。

高齢者は暑さ・寒さに対する感覚が鈍くなり、体温調整もしにくくなっています。

そのため、事故や体調不良を防ぐために、適切な温度・湿度管理や生活環境の工夫が重要です。

1 夏は高齢者が発汗してから冷房を使用する。

【×】誤りです。高齢者は暑さを感じにくく、気づいたときには体温が上がりすぎていることがあります。発汗してからでは熱中症のリスクが高まるため、早めの冷房使用が必要です。

2 暖房を使用するときは除湿機を併用する。

【×】誤りです。冬は空気が乾燥しやすく、暖房を使用するとさらに湿度が下がります。除湿機ではなく、加湿器などで適度な湿度(50~60%)を保つことが望ましいです。

3 冷房を使用するときは換気を控える。

【×】誤りです。冷房を使用するときも、適度な換気が必要です。換気をしないと、空気がこもると体調不良の原因になるため、定期的な換気をするようにしましょう。

4 温度は介護福祉職の感覚で調整する。

【×】誤りです。人によって感じ方が異なるため、温度計や湿度計などの客観的な数値を見ることはもちろん、高齢者にも確認しながら管理をします。

5 冬はトイレの温度を居室の温度に近づける。

【○】正しい選択肢です。トイレや脱衣所などが極端に寒いと、ヒートショックのリスクがあります。各部屋の温度差を小さくすることが重要です。

「ヒートショック」とは、急な温度の変化で身体が受けるダメージのことです。血圧が大きく変動(上下)することで、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こすことがあります。

浴槽・浴室はわかりやすいですが、古い住宅の場合、トイレも注意しなければならない場所の1つです。

問題81

次の記述のうち,介護の現場において,レクリエーション活動で実施するアイスブレーキングの効果として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 参加者の緊張感を軽減することができる。

2 活動内容を毎回固定して実施することができる。

3 介護福祉職の負担を軽減することができる。

4 利用者の参加を義務づけることができる。

5 勝敗を楽しむことができる。

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

問題81(解答と解説)

レクレーション活動に関する問題です。

答えは、「1」です。

アイスブレーキングは、レクリエーション活動の導入や初対面の場面などで、参加者の緊張をほぐすために行う簡単な活動です。

利用者が安心して参加しやすくなることを目的としています。

1 参加者の緊張感を軽減することができる。

【○】正しい選択肢です。簡単な自己紹介や軽いゲームなどで場の雰囲気を和らげ、参加しやすい空気を作る効果があります。

2 活動内容を毎回固定して実施することができる。

【×】誤りです。レクリエーションやアイスブレーキングは、その場の参加者の状態や人数に応じて柔軟に変えることが求められます。

3 介護福祉職の負担を軽減することができる。

【×】誤りです。アイスブレーキングは参加者の緊張をほぐすための手法です。

4 利用者の参加を義務づけることができる。

【×】誤りです。レクリエーション活動は本人の意思による参加が基本です。強制するものではありません。

5 勝敗を楽しむことができる。

【×】誤りです。アイスブレーキングの目的は勝敗ではなく「場を和ませること」です。

#レクレーション活動 #アイスブレーキング

問題82

次の記述のうち,介護福祉職が行う身じたく・整容の介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。

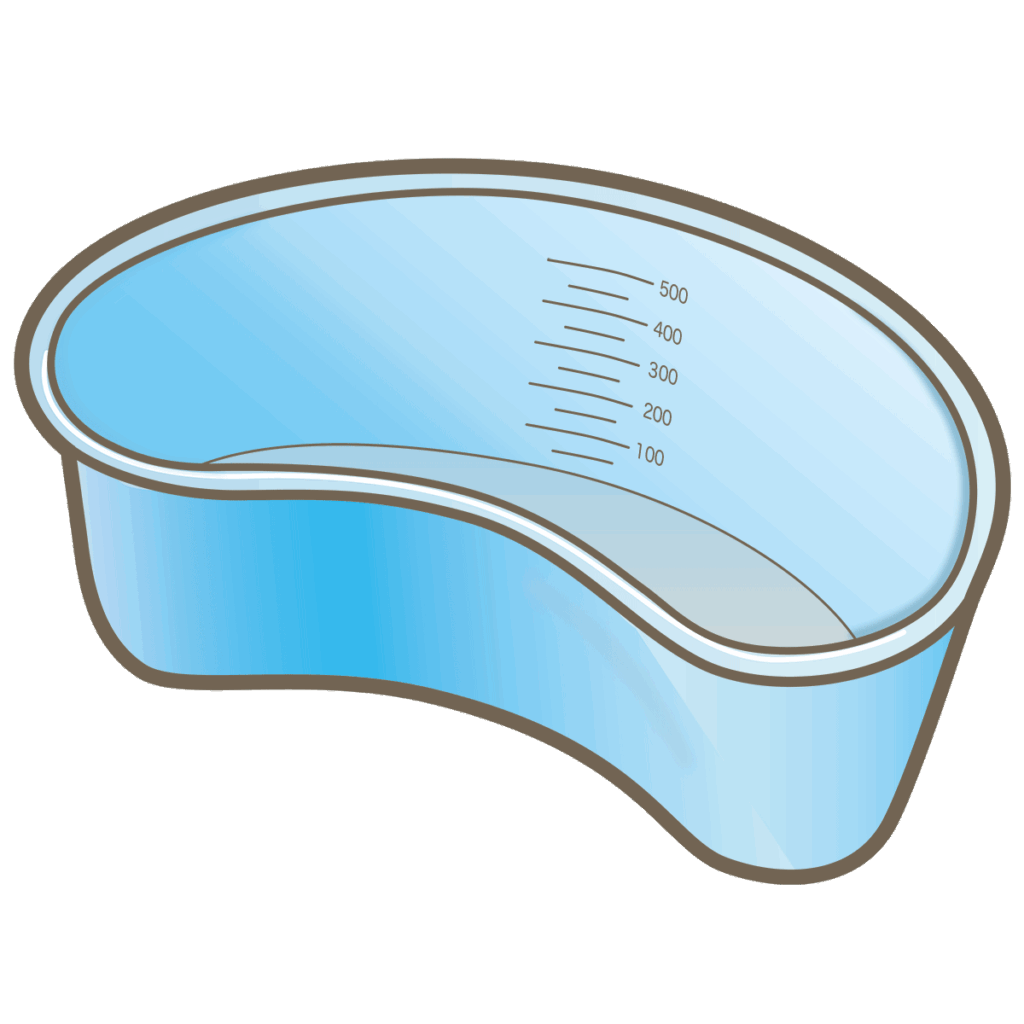

1 ベッド上で行う口腔ケアは,ガーグルベースンを用いる。

2 総義歯の洗浄は,歯みがき剤を用いる。

3 耳垢の除去は,ピンセットを用いる。

4 ベッド上で行う洗顔は,冷水に浸して絞ったタオルを用いる。

5 浴室で行う洗髪は,ドライシャンプーを用いる。

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

問題82(解答と解説)

身じたく・整容の介護に関する問題です。

答えは、「1」です。

身じたく・整容の介護では、利用者の安全・快適さを考えながら、正しい道具や方法を用いてケアを行うことが大切です。

基本的な衛生知識だけでなく、場面にあわせた適切な用具を選べるようにしましょう。

1 ベッド上で行う口腔ケアは,ガーグルベースンを用いる。

【○】正しい選択肢です。ガーグルベースン(洗口用容器)は、ベッド上で口腔ケアを行う際、吐き出しやすすいだ水を受けるための道具です。寝たままでも無理なく使え、誤嚥を防ぐこともできます。

2 総義歯の洗浄は,歯みがき剤を用いる。

【×】誤りです。歯みがき剤には研磨剤が含まれていることが多く、義歯を傷つけるおそれがあります。義歯専用の洗浄剤や流水と義歯用ブラシなどを使います。

3 耳垢の除去は,ピンセットを用いる。

【×】誤りです。ピンセットは誤って耳の奥を傷つける危険があります。耳垢は無理に除去せず、綿棒でやさしく拭き取るようにします。

4 ベッド上で行う洗顔は,冷水に浸して絞ったタオルを用いる。

【×】誤りです。冷水は刺激が強く不快感を与えるため、洗顔には通常ぬるま湯を使用します。温かいタオルを使うことで、血行促進やリラックス効果も期待できます。

5 浴室で行う洗髪は,ドライシャンプーを用いる。

【×】誤りです。浴室で洗髪が可能な場合は、通常のシャンプーとお湯を使用するのが基本です。ドライシャンプーは浴室での洗髪が難しいときなど、やむを得ない場面で使用します。

問題83

次の記述のうち,障害のある人への事故防止の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 パーキンソン病(Parkinson disease)の人には,低めのベッドを用意する。

2 認知症(dementia)の人には,ガスコンロを用意する。

3 在宅酸素療法中の人のそばでは,喫煙しない。

4 視覚障害のある人には,洗体用に頭受け台を用意する。

5 聴覚障害のある人には,補高便座を用意する。

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

問題83(解答と解説)

障害のある人への事故防止の対応に関する問題です。

答えは、「3」です。

障害のある人の特性に応じた事故防止の工夫は、安全な生活環境を整える上で非常に重要です。

障害の特性やリスクを正しく理解し、それに合った支援や環境調整を行う視点が求められます。

1 パーキンソン病(Parkinson disease)の人には,低めのベッドを用意する。

【×】誤りです。パーキンソン病の人は筋固縮や動作の緩慢さ(ゆっくりした動き)により、立ち上がる動作が困難です。ベッドが低すぎると立ち上がりにくくなり、転倒の危険性が増すため、適切な高さのベッドを選ぶことが重要です。

2 認知症(dementia)の人には,ガスコンロを用意する。

【×】誤りです。認知症の人は火の消し忘れなどが起こりやすく、ガスコンロの使用は火災のリスクがあります。安全性の観点から、IH調理器や見守り機能付き調理器具を用意します。

3 在宅酸素療法中の人のそばでは,喫煙しない。

【○】正しい選択肢です。酸素は非常に引火しやすいため、在宅酸素療法中の人の近くでは喫煙を絶対に避けなければなりません。

4 視覚障害のある人には,洗体用に頭受け台を用意する。

【×】誤りです。頭受け台は洗髪時に使用するものであり、視覚障害のある人への事故防止としては、段差の解消や音声ガイド、手すりの設置などが適切です。

5 聴覚障害のある人には,補高便座を用意する。

【×】誤りです。補高便座は下肢筋力の低下などによって便座の立ち座りが困難な人向けの支援具です。聴覚障害のある人の事故防止とは直接関係がありません。

問題84

次のうち,右片麻痺の利用者が多点杖を使用して3動作歩行を開始するときに,介護福祉職が行う説明として,適切なものを1つ選びなさい。

1 「杖,右足,左足の順で歩きましょう」

2 「杖,左足,右足の順で歩きましょう」

3 「右足,左足,杖の順で歩きましょう」

4 「左足,杖,右足の順で歩きましょう」

5 「左足,右足,杖の順で歩きましょう」

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

問題84(解答と解説)

多点杖を使用した歩行に関する問題です。

答えは、「1」です。

多点杖は杖の先端が3~4本に分かれている杖で、T字杖と比べて安定性が高いのが特徴です。

片麻痺のある人が「多点杖」を使って歩くときには、体のバランスを保ち、転倒を防ぐために正しい順序で歩くことが重要です。

多点杖の3動作歩行の基本は「杖 → 麻痺側 → 健側」の順です。安定した体重移動ができる歩き方です。

1 「杖,右足,左足の順で歩きましょう」

2 「杖,左足,右足の順で歩きましょう」

【×】誤りです。杖の次は、麻痺側(右足)です。多点杖が支えになっているため、麻痺側(右足)を安心して出すことができます。

3 「右足,左足,杖の順で歩きましょう」

【×】誤りです。まず杖を出し、体を支える基盤を作ります。

4 「左足,杖,右足の順で歩きましょう」

【×】誤りです。まず杖を出し、体を支える基盤を作ります。

5 「左足,右足,杖の順で歩きましょう」

【×】誤りです。まず杖を出し、体を支える基盤を作ります。

問題85

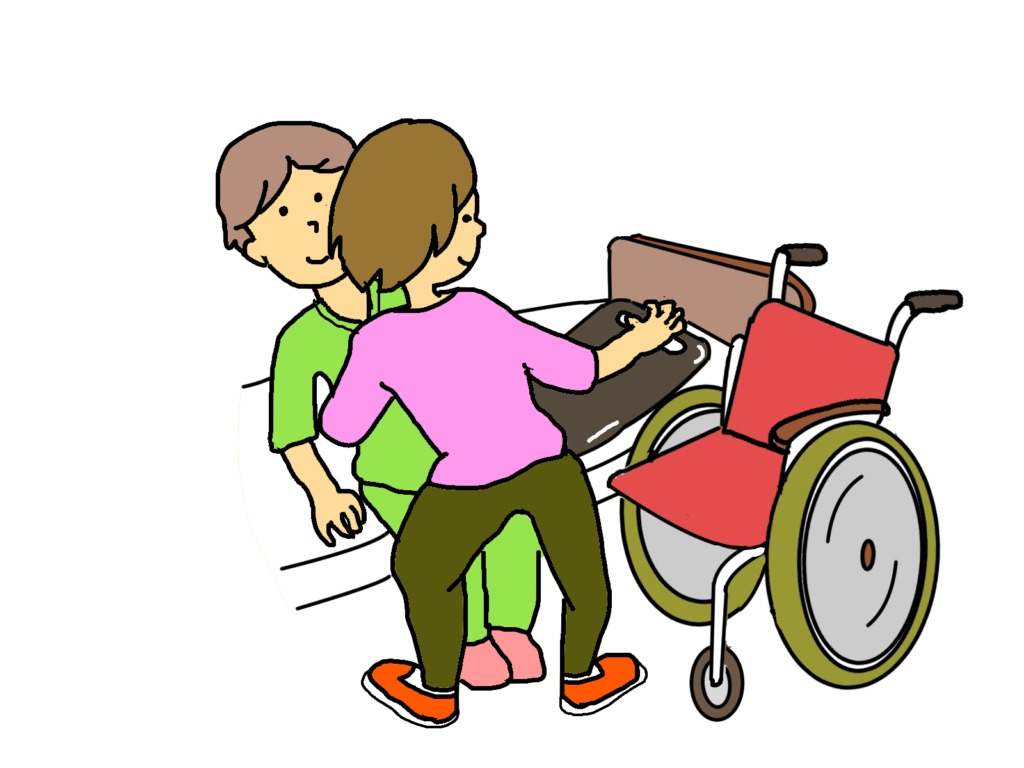

ノーリフティングケアに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 仰臥位(背臥位)の利用者を抱え上げて,端座位にする。

2 仰臥位(背臥位)の利用者を手前に引きよせて,ストレッチャーに移乗する。

3 端座位の利用者の体幹を抱きかかえて,車いすに移乗する。

4 端座位の利用者にスライディングボードを使用して,車いすに移乗する。

5 立位が困難な端座位の利用者に回転移動盤を使用して,車いすに移乗する。

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

問題85(解答と解説)

ノーリフティングケアに関する問題です。

答えは、「4」です。

ここ数年、介護福祉職の健康管理といった視点で、介護技術に関する問題が出題されるようになっています。

ノーリフティングケアは、介護者・利用者双方の身体への負担を減らすために、原則として「抱え上げない介護」を実施する考え方です。

福祉用具の活用や介護技術の工夫により、安全で負担の少ないケアを行うことが求められます。

1 仰臥位(背臥位)の利用者を抱え上げて,端座位にする。

【×】誤りです。利用者を抱え上げているので、ノーリフティングケアとはいえません。

2 仰臥位(背臥位)の利用者を手前に引きよせて,ストレッチャーに移乗する。

【×】誤りです。利用者を手前に引きよせる行為は、利用者にも介護者にも負担がかかります。スライディングボードやスライディングシートなどを使うのが基本です。

3 端座位の利用者の体幹を抱きかかえて,車いすに移乗する。

【×】誤りです。体幹を抱きかかえる行為も、ノーリフティングケアの原則に反しています。

4 端座位の利用者にスライディングボードを使用して,車いすに移乗する。

5 立位が困難な端座位の利用者に回転移動盤を使用して,車いすに移乗する。

【×】誤りです。回転移動盤は立ち上がっている状態で方向を変えるときに使用する道具です。立位状態を保持する必要があるため、立位が難しい人には使用しません。

問題86

次の記述のうち,左片麻痺の利用者を右側臥位から端座位にするときの介護として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 利用者に左手でベッド柵をつかむように伝える。

2 利用者に右肘を支点にして上体を起こしてもらう。

3 利用者の右脚をベッドから下ろす。

4 利用者の頸部を支えて上体を起こす。

5 端座位の利用者の右側に立って上体を支える。

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

問題86(解答と解説)

片麻痺の利用者の介護に関する問題です。

答えは、「2」です。

片麻痺の人の体位変換は、自分でできることは自分で行ってもらうことが基本です。

健側の力を活かし、麻痺側に無理な負担をかけず効率的に行うことが大切です。

1 利用者に左手でベッド柵をつかむように伝える。

【×】誤りです。左片麻痺なので、左手はうまく使えません。ベッド柵をつかむように伝えるのは適切ではありません。

2 利用者に右肘を支点にして上体を起こしてもらう。

【○】正しい選択肢です。麻痺のない右肘を使って状態を起こす動きが適切です。本人の力を活かすことにもつながります。

3 利用者の右脚をベッドから下ろす。

【×】誤りです。右脚をベッドから下ろすのは、上体を起こした後です。先に下ろすとバランスを崩す可能性があります。

4 利用者の頸部を支えて上体を起こす。

【×】誤りです。頸部ではなく、肩や背中のあたりを支えます。

5 端座位の利用者の右側に立って上体を支える。

【×】誤りです。利用者の麻痺側(左側)に立って支えるのが適切です。

問題87

口腔ケアに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 うがいは,顔貌を整える。

2 歯みがきは,感染予防になる。

3 口腔内の乾燥は,口臭を予防する。

4 唾液腺マッサージは,唾液の分泌を抑える。

5 咀嚼機能の向上のために,タッピングを行う。

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

問題87(解答と解説)

口腔ケアの目的と効果に関する問題です。

答えは、「2」です。

口腔ケアは、口の中の清潔を保ち、感染予防や健康の維持、生活の質(QOL)向上につながる重要なケアです。

うがいや歯みがき、マッサージなどの目的と効果を正しく理解しておくことが必要です。

1 うがいは,顔貌を整える。

【×】誤りです。うがいは食べかすや細菌を洗い流し、口腔内の清潔を保ち、感染を防ぐために行います。「顔貌=顔つき」を整えるものではありません。

2 歯みがきは,感染予防になる。

【○】正しい選択肢です。歯みがきによって口の中の細菌が減り、肺炎などの感染症の予防につながります。とくに高齢者では「誤嚥性肺炎」の予防として重要です。

3 口腔内の乾燥は,口臭を予防する。

【×】誤りです。口の中が乾燥すると細菌が繁殖しやすくなり、口臭の原因になります。

4 唾液腺マッサージは,唾液の分泌を抑える。

【×】誤りです。唾液腺マッサージは,唾液の分泌を促すために行います。

5 咀嚼機能の向上のために,タッピングを行う。

【×】誤りです。タッピング(軽くたたく動作)は咀嚼機能の訓練には一般的に用いません。咀嚼機能の訓練には、ガムを噛んだり、噛むために必要な筋肉を鍛える訓練が効果的です。

科目別過去問|11.生活支援技術

どんな問題もんだいが出でる?

この試験しけんの中なかで、最もっとも出題数しゅつだいすうが多おおい科目かもくです。

問題数も...